1334* 25 luglio 2025

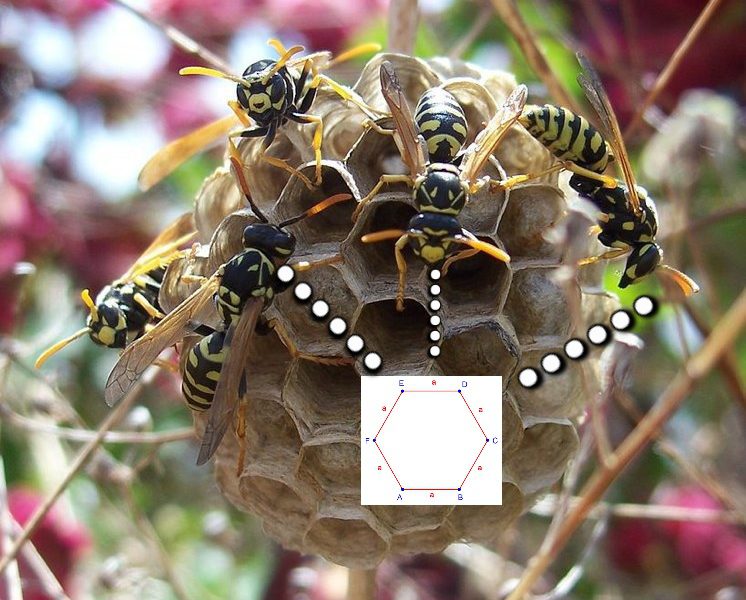

Api o vespe costruiscono i nidi a forma esagonale. Questo per ottimizzare spazio ed energie.

Questa caratteristica è frutto di una strategia geometrica ottimale e di un’efficace organizzazione naturale.

Gli scienziati hanno dimostrato che le vespe possiedono la capacità di riconoscere e rispondere a concetti numerici basilari, come contare oggetti o orientarsi nello spazio.

Sono abilità innate per adattarsi alle sfide del loro ambiente.

La forma esagonale offre protezione alla prole e permette di coprire il massimo spazio senza lasciare vuoti. L’esagono ha un vantaggio fondamentale rispetto al triangolo ed al quadrato: consente di racchiudere la stessa area con un perimetro inferiore.

Inoltre, i favi sono disposti in modo simmetrico, impilati e collegati tra loro da pilastri strategici.

Alla base di questa costruzione c’è un concetto essenziale l’uomo utilizza anche nella vita quotidiana: l’equilibrio, che dipende dal baricentro. Nel nido, tutti i piani sono a forma di disco, una configurazione che consente di distribuire il peso in maniera uniforme.

Inoltre, la disposizione strategica delle colonne conferisce maggiore stabilità all’intera struttura. Questa organizzazione offre due grandi vantaggi: una distribuzione ottimale del peso, che protegge il nido da fattori esterni come vento e pioggia, evitando il collasso della struttura e

una maggiore resistenza e flessibilità, permettendo di espandere la colonia aggiungendo nuove celle senza compromettere la stabilità del nido.

La disposizione delle celle presenta una sfida geometrica legata alla tassellatura: non tutte le celle hanno la stessa dimensione.

Quelle più piccole sono per le vespe operaie, mentre quelle più grandi sono destinate ai maschi e alle future regine. Nasce quindi il problema di dover combinare esagoni di dimensioni diverse senza creare spazi vuoti. Per risolverlo, le vespe adottano un accorgimento ingegnoso: quando necessario, costruiscono coppie di celle con forme leggermente diverse, ad esempio una con cinque lati e l’altra con sette.

In questo modo, si colma il divario tra le celle di dimensioni differenti, mantenendo comunque lo schema regolare.

Questo stratagemma garantisce che ogni coppia di celle abbia lo stesso numero di lati aperti, ovvero non a contatto con altre celle, rispetto a una coppia di esagoni tradizionali. Il modello, quindi, non si blocca ma si riadatta per accogliere celle più grandi.

Se invece si cercasse semplicemente di inserire esagoni più ampi, la struttura perderebbe la sua coerenza geometrica e potrebbero formarsi spazi vuoti, compromettendo l’efficienza del nido.

Ciò che permette alle vespe di costruire una struttura così complessa è la loro straordinaria organizzazione sociale, conosciuta come eusocialità.

A capo della colonia vi è la regina che, dopo essere stata fecondata e sopravvissuta all’inverno, inizia da sola la costruzione del nido primario.

Qui depone le prime uova, dalle quali nasceranno le operaie sterili. Queste hanno un unico compito: completare il lavoro della madre e ampliare il nido.

A questo punto, la colonia può seguire due strade: costruire un nido secondario più grande o espandere quello esistente. In entrambi i casi, la regina si dedicherà esclusivamente alla deposizione delle uova, mentre saranno le operaie a occuparsi della crescita della struttura.

Verso settembre compaiono i primi maschi e le nuove regine fertili, che si accoppieranno per dare vita a nuove colonie.

Con l’arrivo del freddo, il nido inizia a svuotarsi: le giovani regine cercano un rifugio per l’inverno, mentre la vecchia regina, le operaie e i maschi muoiono.

Il ciclo si conclude con l’arrivo del gelo e riprende ogni primavera, garantendo così la sopravvivenza della specie, ma in altri nidi.

Vuoi saperne di più? Scrivici senza impegno!